微小管の研究からスタート

大学院の頃は、微小管の研究室に所属していた。微小管とは、細胞内に存在するチューブのような形の構造物で、細胞の形を支える骨組みとしての役割や、物質を輸送するレールの役割をしている。神経細胞が細長い突起を維持できるのも微小管による骨組みがあるからで、軸索や樹状突起の中では、微小管の上をさまざまな物質が輸送されている。微小管がないと突起は縮まってしまう。神経細胞にとって微小管はとても重要な小器官なのだ。しかしこの頃、椎名が研究していたのは、神経細胞の微小管ではない。

「当時から神経に興味はあったのですが、僕が所属していた学科には神経の研究室がなかったので、分裂細胞の微小管を研究することにしました」

微小管には、染色体の「分裂装置」としての役割もある。通常、微小管は細胞の中心から周辺部にかけて放射状にはりめぐらされているが、分裂期になると、微小管は細胞の両極から伸び、その先端に染色体をくっつけて、染色体を両極に分離する。一見、微小管が染色体を引っ張っているように見えるが、実際は、モータータンパク質が微小管の上を動いて染色体を運んでおり、微小管は先端から壊れていく。なぜ分裂期とそれ以外のときで、こんなに微小管の形や性質が変わるのだろうか。椎名はその解明に取り組んだ。

「分裂期ではないときの微小管には、全長にわたってあるタンパク質が結合し、微小管を安定化させていることがわかりました。 ![Microtubules_trim1.jpg]() 分裂期の微小管にはそのタンパク質はくっついていないため、分裂期の微小管はもろくなって、染色体を運んだ端から壊れていくのです。こうしたことがわかっていくうちに微小管の研究が面白くなってきて、この頃から研究者になろうと思い始めた気がします」

分裂期の微小管にはそのタンパク質はくっついていないため、分裂期の微小管はもろくなって、染色体を運んだ端から壊れていくのです。こうしたことがわかっていくうちに微小管の研究が面白くなってきて、この頃から研究者になろうと思い始めた気がします」

神経細胞の研究へ

博士号を取得した後、ERATOの月田細胞軸プロジェクトのグループリーダーとして、引き続き分裂細胞の微小管の研究に取り組んだ。アフリカツメガエルを使って微小管に結合するタンパク質を網羅的に探索したところ、同定した20~30種類のタンパク質のうち、神経細胞だけに発現して活発に動くタンパク質Xがあった。

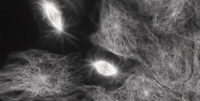

「このタンパク質は、大きな集合体をつくって樹状突起の中の微小管に沿ってビュンビュンと動いていました。電子顕微鏡で見ると、たくさんの小さい粒子が高密度に集まったものだとわかり、当時このようなものは知られていなかったので、これを研究したら神経で何か面白いことが見つかるに違いない、そう直感しました」

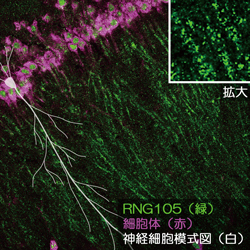

これらの小さい粒子の正体はなかなかわからなかったが、2年くらいかけてリボソームであることを突き止めた。リボソームはmRNAからタンパク質をつくる翻訳の場となる物質である。リボソームがいるならmRNAもいるに違いない。調べてみると、予想通りmRNAもいた。つまり、この塊はリボソームとmRNAが集まったものであり、そこにタンパク質Xも一緒にいるのである。椎名はタンパク質XをRNG105(RNA granule 105)と名付けた。

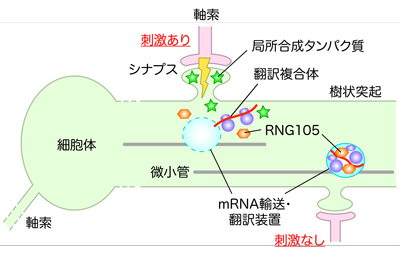

この塊は微小管に沿って樹状突起の隅々まで運ばれていることがわかった。 ![kaibatougou.jpg]() 神経細胞間の情報伝達は、シナプスという連結部を介して、軸索から信号が出力され、樹状突起がそれを受信する。つまり、あらかじめ樹状突起の隅々にリボソームやmRNAからなる翻訳装置を配置しておき、軸索から刺激が入ると、そこで局所的にタンパク質が合成されるというシステムになっているのだ。

神経細胞間の情報伝達は、シナプスという連結部を介して、軸索から信号が出力され、樹状突起がそれを受信する。つまり、あらかじめ樹状突起の隅々にリボソームやmRNAからなる翻訳装置を配置しておき、軸索から刺激が入ると、そこで局所的にタンパク質が合成されるというシステムになっているのだ。

「DNAからmRNAができる過程の転写調節については、現在たくさん研究されていますが、できあがったmRNAからすぐにタンパク質ができるわけではなく、ここにも調節機構があり、いつ、どこで、どのくらいタンパク質をつくるかがきちんと制御されているのです」

長期記憶の分子メカニズムを明らかにする

樹状突起で局所的に合成されたタンパク質は、どんな働きをしているのだろうか。局所的タンパク質合成を止めると、長期記憶(数十分〜1日以上続く記憶)ができなくなる。長期記憶は、神経細胞どうしをつなぐシナプスの増強によって形成されることが知られている。ということは、樹状突起で合成されたタンパク質は、シナプス結合を強める働きをしているのかもしれない。

「認知症の人は、数分程度の短期記憶はできますが、長期記憶はできません。おそらくシナプスを介した情報は伝わるけれど、タンパク質が合成されないためにシナプスが増強されず、長期記憶ができないのではないかと考えられます。本当にそうかはまだわかりませんが、詳しいメカニズムがわかってくれば、将来、認知症や神経変性疾患の治療につながるかもしれません」

また、マウスを使ってRNG105の機能を調べている。RNG105のノックアウトマウスは、生まれてすぐに死んでしまう。そこで、コンディショナルノックアウトマウスを作製して、大人になったマウスの大脳でRNG105をノックアウトしたところ、このマウスは長期記憶ができなくなった。つまり、RNG105は長期記憶に必要な遺伝子であることがわかったのである。

「このマウスの脳を解剖して見ると、神経ネットワークはちゃんとしていました。もしかしたらmRNAが樹状突起に輸送がされていないためにタンパク質合成ができず、長期記憶ができないのかもしれません。現在、このマウスの樹状突起からmRNAを取り出し、正常マウスのものと比較することで、mRNAの輸送との関係を調べているところです」

![model.jpg]()

大学院を出る頃、「自分の手で新しいホルモンを見つけたい」という思いが強くなっていった。上野は『ノーベル賞の決闘』(ニコラス・ロイド著、岩波書店)を読み、主人公の1人であるロジャー・ギルマンのラボに興味をもった。ギルマンのいる米国カリフォルニア州のソーク研究所は、多くのノーベル賞受賞者を輩出しており、青い空と海に映える洗練された建築様式も魅力で、世界中の多くの生命科学系研究者の憧れである。そこで働きたいと思ってもそう叶うものではないが、上野は村上教授に留学を打診してもらい、ギルマンのラボに行く道を切り開いた。 村上教授には「なんて無謀な学生だろう」と思われていたそうだが、上野にとってソーク研究所での経験は何物にもかえがたいものになった。

大学院を出る頃、「自分の手で新しいホルモンを見つけたい」という思いが強くなっていった。上野は『ノーベル賞の決闘』(ニコラス・ロイド著、岩波書店)を読み、主人公の1人であるロジャー・ギルマンのラボに興味をもった。ギルマンのいる米国カリフォルニア州のソーク研究所は、多くのノーベル賞受賞者を輩出しており、青い空と海に映える洗練された建築様式も魅力で、世界中の多くの生命科学系研究者の憧れである。そこで働きたいと思ってもそう叶うものではないが、上野は村上教授に留学を打診してもらい、ギルマンのラボに行く道を切り開いた。 村上教授には「なんて無謀な学生だろう」と思われていたそうだが、上野にとってソーク研究所での経験は何物にもかえがたいものになった。 ソーク研究所にいた4年間で、上野らは卵胞刺激ホルモンの分泌を調節するインヒビンとアクチビン、そして細胞増殖因子であるFGF1とFGF2の精製・構造決定を成し遂げた。

ソーク研究所にいた4年間で、上野らは卵胞刺激ホルモンの分泌を調節するインヒビンとアクチビン、そして細胞増殖因子であるFGF1とFGF2の精製・構造決定を成し遂げた。 1988年、筑波大学に戻り、アフリカツメガエルの初期発生に関する研究を始めた。まず、カエルの初期胚で発現している細胞増殖因子の1つであるBMPという遺伝子に注目した。BMPは骨形成を促す分子として知られていたが、カエルの初期胚では背腹を決める大事な因子であり、さらに、腹側で神経ができないようにするシグナルを伝えていることもわかった。その後、北海道大学薬学部に移ってから、BMPのシグナル伝達機構を調べ、ますますBMPが初期発生において重要な役割をしていることがわかっていった。

1988年、筑波大学に戻り、アフリカツメガエルの初期発生に関する研究を始めた。まず、カエルの初期胚で発現している細胞増殖因子の1つであるBMPという遺伝子に注目した。BMPは骨形成を促す分子として知られていたが、カエルの初期胚では背腹を決める大事な因子であり、さらに、腹側で神経ができないようにするシグナルを伝えていることもわかった。その後、北海道大学薬学部に移ってから、BMPのシグナル伝達機構を調べ、ますますBMPが初期発生において重要な役割をしていることがわかっていった。

分裂期の微小管にはそのタンパク質はくっついていないため、分裂期の微小管はもろくなって、染色体を運んだ端から壊れていくのです。こうしたことがわかっていくうちに微小管の研究が面白くなってきて、この頃から研究者になろうと思い始めた気がします」

分裂期の微小管にはそのタンパク質はくっついていないため、分裂期の微小管はもろくなって、染色体を運んだ端から壊れていくのです。こうしたことがわかっていくうちに微小管の研究が面白くなってきて、この頃から研究者になろうと思い始めた気がします」 神経細胞間の情報伝達は、シナプスという連結部を介して、軸索から信号が出力され、樹状突起がそれを受信する。つまり、あらかじめ樹状突起の隅々にリボソームやmRNAからなる翻訳装置を配置しておき、軸索から刺激が入ると、そこで局所的にタンパク質が合成されるというシステムになっているのだ。

神経細胞間の情報伝達は、シナプスという連結部を介して、軸索から信号が出力され、樹状突起がそれを受信する。つまり、あらかじめ樹状突起の隅々にリボソームやmRNAからなる翻訳装置を配置しておき、軸索から刺激が入ると、そこで局所的にタンパク質が合成されるというシステムになっているのだ。